堺大魚夜市ってなに?祭り?魚介類の販売?

みんな知ってるようで知らん堺の伝統、サカイタイムズでまとめてみたよ

文化・歴史

堺大魚夜市(おおうおよいち)とは?

堺市の資料には「夏の風物詩」とは書かれているけど、「堺大魚夜市は祭りです」とも書かれてないねん。魚市だけやったら、ただの魚市場やけど、着物を着て堺大魚夜市に行く人もおるから、なんや不思議な行事やねん。

実はこの堺大魚夜市、昔から住吉大社と深いつながりがあるんよ。堺の町はもともと住吉大社の領地やってん。夜市が開かれるのも、住吉祭の神輿が堺まで「おわたり」して来る日に合わせてとされてるわ。昔はこの日に漁師さんがとれた魚を神さんに奉納して、みんなで無事と豊漁を祈る大事な行事やったんよ。

堺大魚夜市実行委員会のHPには「堺大魚夜市とは、大阪府堺市堺区にある大浜公園で毎年行われる魚市、祭の事。」と書かれてる。でも、「魚市、祭の事」っていう書き方はちょっと曖昧やわな。もし祭りやったら、「堺大魚夜市は祭りです」とはっきり書けばええもんね。

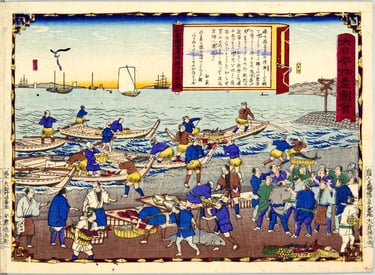

堺大魚夜市のことになると「鎌倉時代から700年続いてる」という記述をよく見かけるけど、これは魚を販売する魚市のことやねん。よく引用される画像(上の絵)「大日本物産図会 和泉国堺浦桜鯛并魚市之図」(明治10年/1877年)にしても、明治10年発行で、江戸後期から明治初期に描かれたものとされてる。古そうに見えるけどわりと新しいねん。

上の絵に書かれてる(現代語訳)

桜が満開の頃、漁で獲れた鯛を「さくら鯛」と呼ぶ。当時、この浜(堺)で獲れる鯛は、味もとても良かったらしい。それ以外にも、紀州の近海からもたくさんの漁船がこの浜に集まってきて、螺貝(ほら貝)を吹いて魚市の始まりを知らせ、買いに来る人も多かった。その魚は大阪や京都にも運ばれていた。

堺大魚夜市・住吉祭の歴史まとめ(各資料要約)

堺大魚夜市は、鎌倉時代から続くとされる夏の行事やけど、「祭り」とはっきり断定されてるわけやない。

堺港や魚市の歴史は、藤原為家の和歌(鎌倉時代)や、南北朝・江戸時代の史料に記録が残ってる。

江戸時代の『和泉名所図会』には浜辺で魚市が開かれ、いろんな漁師の舟が集まって賑わっていた様子が描かれてる。

なお、公式HP等で引用される

「江戸時代の『和泉名所図会』には、堺津の浜で毎朝諸魚の市があり、和泉の浦々や紀州の海から漁師の舟が漕ぎ来て、市店(いちだな)を飾り、螺貝(ほら)をふいて市の始りを知らせ、買いに来る者が多く訪れ、また難波や京へ運送する」

という文章は江戸時代の『和泉名所図会』には書かれておらず、誤り。正しくは「大日本物産図会」(明治10年/1877年)の解説文。さっき上で書いたやつね。港も北(摂津側)と南(和泉側)で季節や地形によって移動しながら続いてきた。

魚市は住吉祭の日あるいはその前日に開かれ、堺にお渡り(渡御)してくる住吉の神に魚を奉納する特別な市だったとされている。

住吉大社の「お渡り」(神輿渡御)は鎌倉末期から記録があり、住吉祭と魚市(夜市)がいつの間にか特別な日として結びついたとされてる。

住吉の神は海や船の守り神で、漁民の信仰も厚かった。

ただし、「いつから祭りと魚市がセットになったか」「どこまでが事実で、どこからが伝承や推測か」は明確にはされていない。

最近の堺大魚夜市

堺大魚夜市は、日常的な魚の市場(魚市)と、住吉祭など神事的な要素が重なり合ってきた“特別な夜市”という感じ。

魚介類のセリや販売、夜店・屋台・イベント・花火など多くの催しが加わり、地域の「夏祭り」として定着してる。

要点まとめ

「堺大魚夜市」は本来“魚市”が起源、後に祭り(神事)とつながって“奉納市・夜市”となった。

「魚市なのか祭りなのか」は、どちらの要素も重なった堺独自の行事。

魚市や祭りの一体性は推測・伝承も含む(堺市の資料でも断定せず慎重に記載)。

近年は魚介類の販売・花火・イベントなどを含む「夏祭り」として親しまれている。

堺大魚夜市と住吉祭の流れ(主な歴史の時系列)

鎌倉時代:堺浦の魚市について和歌や記録が登場

室町時代(1484年):「住吉の神輿が堺までおわたりした」と記録あり(『蔗軒日録』)

戦国時代(1562年):フロイスの記述に「住吉社の神輿が堺に来ていた」

江戸時代:堺の浜辺で魚市が大規模に開催、桜鯛が名物に

明治時代:「大日本物産図会」(1877年)に魚市の賑わいが描かれる

昭和・平成期:「おわたり」や鯨祭りが一時途絶える

平成17年(2005年):「おわたり」が45年ぶりに復活

平成23年(2011年):「鯨祭り」が57年ぶりに復活

現在:夜市・魚の販売に加え、花火やイベントも加わる夏の風物詩に

つまり、はっきりとはわからんけど、魚市というよりも祭り的な…いや、祭りかな、まぁ、神事もいつからか一緒になったし、堺大魚市はどっちか言うたら祭り…いや、もう昔からの祭りでええやん、という感じなんやわ。

参考文献・資料

『堺の歴史的風致形成建造物等に関する資料集』(堺市)

『和泉名所図会』

「大日本物産図会 和泉国堺浦桜鯛并魚市之図」(明治10年/1877年)

堀江正章『堺市漁業史』

堺大魚夜市実行委員会HP

※サカイタイムズでは堺市民にわかりやすいよう堺弁で書いています。 堺弁β版について