堺市立少林寺小学校が挑む「堺学」と地域連携

少子化で児童減るなか地域と結び学びを広げてるんよ

堺のニュースインタビュー・特集

(配信:2025/8/31 01:25)

少子化の中でも挑戦を続ける小学校

堺区少林寺町東にある堺市立少林寺小学校は、創立152年を迎える歴史ある学校。卒業生には与謝野晶子が名を連ね、校区には千利休ゆかりの南宗寺や旧環濠跡など歴史文化が色濃く残る。

しかし少子化の影響は大きく、児童数は2011年度の通常学級114人から2024年度には99人へと減少。各学年は1クラスで、1年生15人、2年生20人、3年生16人、4年生20人、5年生14人、6年生14人と少人数での運営が続く。それでも先生たちは工夫を重ね、地域とつながる個性豊かな学びを実現している。

堺学とは

少林寺小学校が力を入れているのが「堺学」。堺の歴史や文化を題材に、地域の人々や職人、ゆかりの自治体との交流を通じて学ぶ授業だ。専門家や職人、企業担当者を招く出前授業を軸に、子どもたちが教室にいながら社会や地域の第一線に触れる機会を広げてきた。

堺学は、堺というまちの歴史・文化・産業を教材とし、地域や人との直接的な関わりを通じて学ぶ総合的な教育プログラム。目的は、子どもたちに地元への誇りと愛着を育み、社会と主体的につながる力を養うことにある。

堺学の代表的な事例

あなご加工体験(堺区 松井泉/出前授業)

あなごの歴史や仕事の大変さを聞き、実際に水槽のあなごに触れた後、焼きたてを試食。児童・保護者ともに反響が大きかった。三味線体験(堺発祥/出前授業)

地元演奏家を招き、三味線の歴史や構造、演奏方法を学んだ。実際に音を鳴らし、伝統芸能に親しんだ。堺すずめ踊りの継承(市扇雀/出前授業)

堺区の踊り連による指導で踊りの由来を学び、運動会や交流会で披露。本場・仙台市の小学校ともオンライン交流を行った。熊本県宇土市との交流授業(小西行長ゆかり)

堺出身の武将・小西行長ゆかりの自治体とオンラインで歴史や名産を紹介し合い、地域間のつながりを学んだ。

堺市立少林寺小学校の阿部教諭(写真下ギャラリー1枚目)は、堺学を取り入れる理由として「地元・堺や住む地域に誇りや愛着を持ち、自分に自信を持って社会とつながってほしい。また、デジタル社会・ネット時代だからこそ、校外に出て町を歩き、堺を巡る多様な人々と関わり、より主体的で深い学び合いを実現したい」と話す。

キャリア教育・交流活動

少林寺小学校では堺学のほかに、環境教育やキャリア教育にも力を注いでいる。小学生たちが出前授業として地元や外部の人たちと交流してきた活動は次の通りだ。

パン作り体験(商店街との連携)

地元商店街のベーカリーで材料の計量から焼き上げまでを体験。販売の裏側も学んだ。スターバックス職場体験

接客や店舗運営を実地で体験し、社会人の仕事の姿勢を学んだ。阿波踊り体験(徳島県庁・県人会の協力)

徳島県の文化を体験し、踊りの楽しさや地域文化の多様性を知った。企業や商店街との職業体験(金属加工、表具師など/出前授業)

地元や近隣の職人から直接指導を受け、技術や仕事への誇りを学んだ。

阿部教諭はこれらの出前授業について「出前授業の日は、本当に子ども達も朝から生き生きとしています。やはり一線のプロ、教師以外のプロの方々の話は説得力があります。堺には地元愛あふれる方々がたくさんおられます。教科書やタブレット端末での勉強だけでなく、多様な人と関わり、コミュニケーションを取った生きた学びを今後も実践したいです」と抱負を語る。

校長が語る今後の展望

これらの活動を継続的に行うためには、予算確保や近隣校との協働など課題は山積。少子化自体は抗えない時代の流れだが、少林寺小学校は「堺学」や「出前授業」を通して、小さな学校でも子どもたちの視野を広げる活動を続けている。

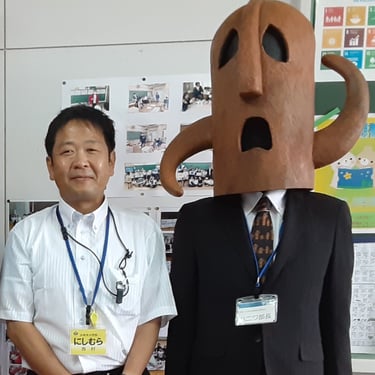

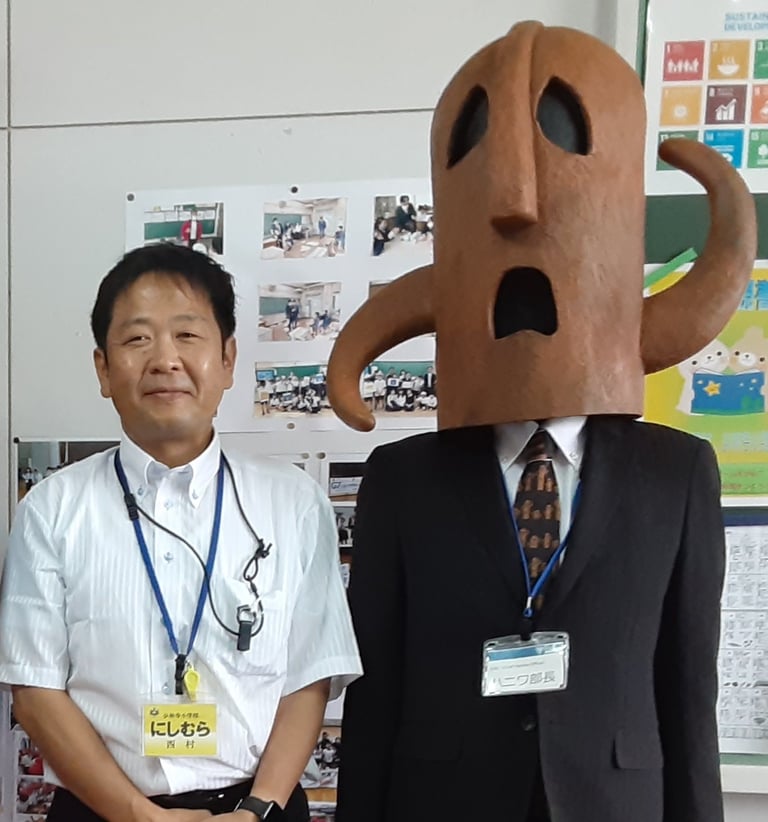

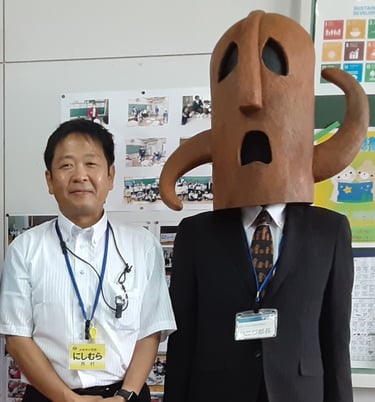

堺市立少林寺小学校の西村哲也校長は「学校や学びの主役は子ども達です。今後も教科を超えて系統立てた教育課程の中で、堺の魅力を再発見する『堺学』を進めていきたいと思います」と話した。(笹野 大輔)

※サカイタイムズでは堺市民にわかりやすいよう堺弁で書いています。 堺弁β版について

写真:少林寺小学校の西村哲也校長と堺市のハニワ部長